取り組もうCSR

短時間労働者の雇入れ時に注意するポイント

| 知っているようで知らない、わかっているようでわかっていない、職場のさまざまな問題を、社会保険労務士がCSRの観点から解説します。 今回は「短時間労働者の雇入れ時に注意するポイント 」です。 |

社長「総務の鴨川さんが育児休業をとることになったのだが、1人減での体制では難しいから、パートを採用しようと思っている。社会保険の加入条件はどうなっていたかな・・・?」

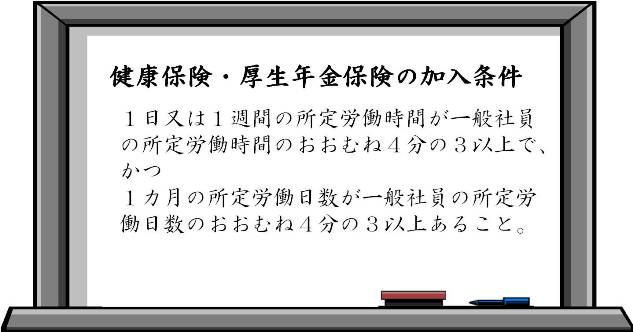

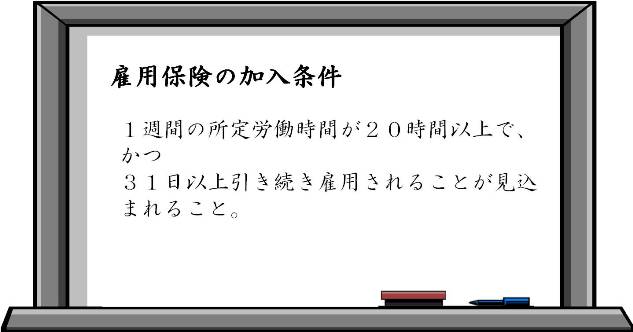

社労士「1週間の労働時間を一つの目安にすればよいと思います。1週間の労働時間が20時間以上の場合は雇用保険に、30時間以上であれば健康保険・厚生年金保険・雇用保険に、それぞれ加入させなければなりません。」

社長「なるほど。他に何か注意することはあるかな?」

社労士「そうですね、労働条件を文書で明示しなければなりません。」

社長「わが社は正社員・パート従業員の区別なく、明示していると思うが・・・」

パート従業員(以下 短時間労働者(*1)という)にも、労働保護法令が適用されます。

パート労働法では、事業主等の責務として、短時間労働者の就業の実態等を考慮して、

- 適正な労働条件を確保する

- 教育訓練を実施する

- 福利厚生を充実させる

- その他の雇用管理の改善に関する措置を講ずる

- 通常の労働者への転換を図る等の措置を講ずる

*1 短時間労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です(パート労働法 第2条)。

短時間労働者の社会保険の適用要件

雇入れ時の労働条件の文書明示

労働者の雇入れに際し、賃金や労働時間などの労働条件の明示は労働基準法で定められており、短時間労働者を含むすべての労働者に適用されます。なお、短時間労働者の場合は、パート労働法で「昇給、賞与、退職金の有無」についても雇入れ時に明示することが義務付けられています。この明示は、文書によることが必要ですが、労働者が希望した場合には電子メールやFAXでも可能とされています。 労働基準法での文書明示事項には次のものがあります。

- 労働契約の期間に関する事項

- 就業場所、従事すべき業務に関する事項

- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、並びに賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

短時間労働者の年次有給休暇

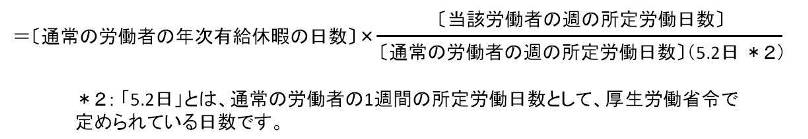

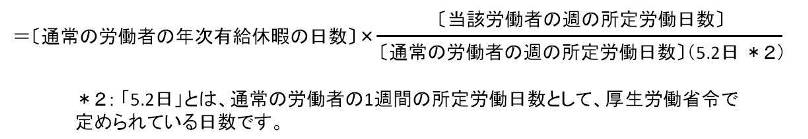

6ヵ月間継続勤務し、かつ、所定労働日の8割以上を出勤していれば、その労働者が短時間労働者の場合にも年次有給休暇を付与しなければなりません。週の所定労働日数が30時間未満の短時間労働者などのうち、

- 週の所定労働日数が4日以下の者

あるいは、 - 年間の所定労働日数が216日以下の者

※比例付与による年次有給休暇の日数

短時間労働者の健康診断

短時間労働者についても、「常時使用する労働者」に該当すれば、労働安全衛生法第66条に定めるところにより健康診断(雇入れ時及び定期)を行う必要があります。

「常時使用する短時間労働者」とは、次の1及び2のいずれの要件をも満たす者です。

- 期間の定めのない労働契約により使用される者〔期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の更新により1年(特定業務に従事する短時間労働者にあっては6ヵ月。②において同じ。)以上使用されることが予定されている者及び当該労働契約の更新により1年以上引き続き使用されている者を含む。〕であること。

- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

(社会保険労務士 古川裕子)